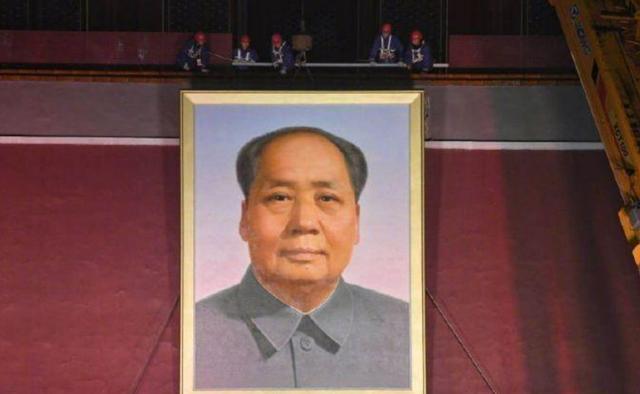

每个前往北京天安门广场的人,都会在毛主席像前驻足,瞻仰这位伟大领袖的风采。

与之合影留念,也成为了无数国人缅怀与靠近伟人的一种方式。

新中国成立73年来,毛主席画像虽然经历过多次改版,却一直未曾被摘除过。

画像也早已与天安门融为一体,成为了朱红色城楼前最为代表性的存在。

那么,为何毛主席画像未曾被摘下,替换为我国历任领导人的画像呢?主席像又将在天安门城楼前挂到何时呢?

这个问题,邓小平早在42年前,面对世界第一女记者法拉奇的犀利发问时,就给出了最为明确的答复。

天安门上的主席像

1949年2月12日,这是让整个北平都欢欣鼓舞的日子。

这座曾被无数炮火侵袭的古老城市,在元宵佳节之日,迎来了大解放。

北平街头鞭炮齐鸣、锣鼓喧天,大红灯笼也高高挂起,为这来之不易的和平喝彩。

“慢一点,小心啊!”

“注意脚下!”

凌晨时分,本该安静的天安门广场却喧闹不已,一群人正焦急地在城楼前忙碌。

直到天光破晓,一切才顺利地步入尾声。

此时的广场上,早已是人山人海,无数国人静静地凝视着天安门城楼上,那九幅画像。

高居中央位置的毛主席,国人敬爱的周总理,共和国十大元帅之首的朱德元帅、中共五大书记之一的任弼时……

这是毛主席画像第一次,悬挂在天安门上,也是新中国历史上唯一一次在天安门上同时悬挂九位国家军政领导的画像。

在同年的7月7日,为纪念“七七事变”12周年,天安门前同时挂起了两位伟人的画像——毛主席与朱德元帅。

这两次的伟人画像,都是由我国油画大师董希文主笔绘制而成。

也许这位大画家的名字大家很陌生,可是在提到《百万雄师过大江》《开国大典》等主题画作时,也许你就会感觉到有些熟悉了。

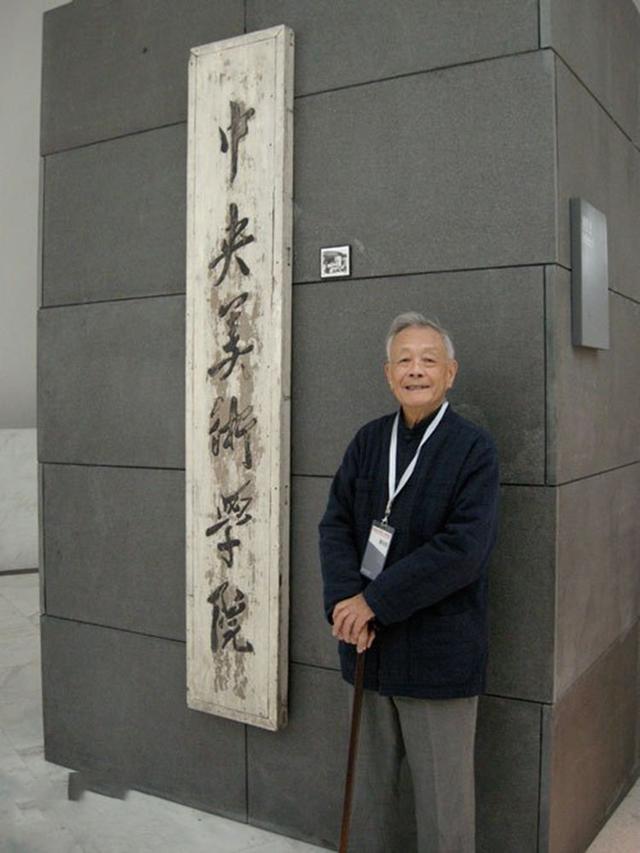

周令钊

1949年9月初,整个北平为着新中国的成立庆典忙得不可开交。

而周令钊却已无暇顾及这番热闹,他是中央美术学院的老师,刚刚接到了一项特殊的任务——在开国大典前,绘制一幅悬挂于天安门城楼上的毛主席画像。

静静地凝视着眼前的照片,周令钊陷入了沉思。

照片中的毛主席头戴八角帽,脸部稍仰,领口微敞,仪态自然,眼角含笑,十分生动有神。

这张是毛主席从延安时期的照片中亲自选出的绘制蓝本,是由摄影大师郑景康拍摄的。

在“炮兵之父”朱瑞要离开延安赶赴东北之前,毛主席就与他留下了这张合影照。

毛主席与朱瑞合影

为了能够准确抓住主席的神态,周令钊完全将自己关在了家中,每天推敲琢磨。

因为要绘制的是巨幅画像,他采用了方格放大法,先在照片上打满正方形的小格子,然后再绘制出一幅长方形的小稿,最后才开始创作巨幅画像。

将近一个月里,周令钊没有从画像的绘制中走出来,完全沉浸其中。

靠着自己精湛的画技,还有妻子陈若菊的协助,整个主席像的绘画过程极为顺利。

“这领口,还是再改改吧。”

时任北京市市长的聂荣臻,在看到逐渐成型的画像时,称赞不已。

聂荣臻

但对于原照片中主席微微敞开的领口处,提出了修改意见,建议将领扣完全扣上,这样更显庄重与严肃。

“还是您考虑得周全。”

周令钊点点头,完全同意了聂荣臻的建议,连忙进行了修改。

而曾经留于画像上的“为人民服务”几个大字,也由于画像挂上后看不清,而再度进行了修改。

终于,在开国大典开始的前夜,巨幅画像绘制成功了。

“慢点儿,别摔了。”

“再检查看看,挂牢了没。”

小心地爬上拼接好的梯子,周令钊带人将巨幅画像用铁丝牢牢固定在了天安门城楼上。

此时天才蒙蒙亮,完全不会耽误今日的开国大典。

“终于好了。”

周令钊稍稍松了口气,注视着高悬的主席画像,忐忑的内心终于慢慢平复下来。

这样光荣的任务,还好自己没有搞砸,否则都无颜面对委以重任的各位领导,还有期待已久的同胞们了。

这一幅画像,在问世后就受到了广大群众的喜爱,在解放区更是流传甚广,无数家庭都悬挂过主席的这张画像。

之后的几年里,天安门上的毛主席画像经历过几次改版,而且当时并非天天悬挂,只是每逢“五一”、“十一”的时候,才会挂上。

第四版毛主席标准像

直到后来才改为了每日悬挂,并形成了在“五一”之前进行清洗,国庆前夕进行更换的规定。

高悬于天安门城楼的巨幅毛主席画像高6.4米,宽5米,连同相框在内,重达1.5吨,是整个中国甚至是亚洲,最大的手工绘制肖像。

从1967年开始,我国天安门上所挂的毛主席像,都是按照第四版标准像为母版绘制的。

这幅画像中的主席面容亲切,光线层次分明,无论从哪个角度看,似乎都能感受到主席正在注视着你,让人心生感触。

法拉奇的犀利发问

中国一直是多灾多难的国家,但每一次,中国都能在绝境中谋得一条发展之路,重新站在世界的舞台上,发出属于自己的声音。

这也让很多西方人,对于中国这个古老的东方国度,有了不同寻常的关注。

20世纪80年代初,以邓小平为核心的中国领导班子重新确立,改革开放的春风也开始吹向整个中华大地。

西方对于今后的中国发展政策十分关切,所有人的目光都开始聚焦在了改革先锋邓小平的身上。

其中有一个人,更是迫切地想要来一场关于邓小平的专访,为此不惜大费周章地“走后门”。

法拉奇

她就是号称世界第一女记者的法拉奇,是享誉世界的无冕之王,她的名字常常伴随着各国著名政治家、惊险的战争现场出现。

法拉奇的采访向来犀利,甚至会让人难堪,因此很多国家的政治家都对她敬而远之。

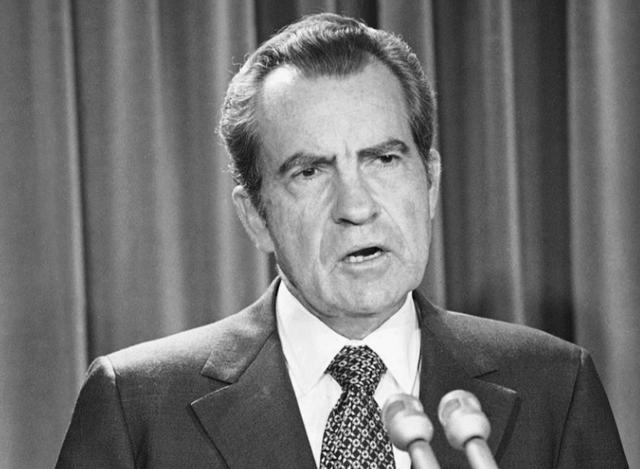

“基辛格博士,对于您而言,权力意味着什么,请您如实回答。”

“民众们说您不在意总统是谁,只关心自己要干的事,必要时您可以和任何一位总统合作?”

一连串尖锐的问题向着基辛格扑面而来,这位前美国国务卿好几次都惊险地躲过,最终却还是栽了。

“民众?他们的意见不重要,我可以说任何我想说的事。”

尼克松

点头、肯定以及不屑的语气,法拉奇都如实地记录并报道了出来。

顿时惹来时任美国总统的尼克松,还有美国民众对于基辛格的不满与愤恨。

也让这位老辣的政客不止一次懊悔自己一生中做过最愚蠢的事,就是接受法拉奇的采访。

可见,这位女记者是何等的难缠。

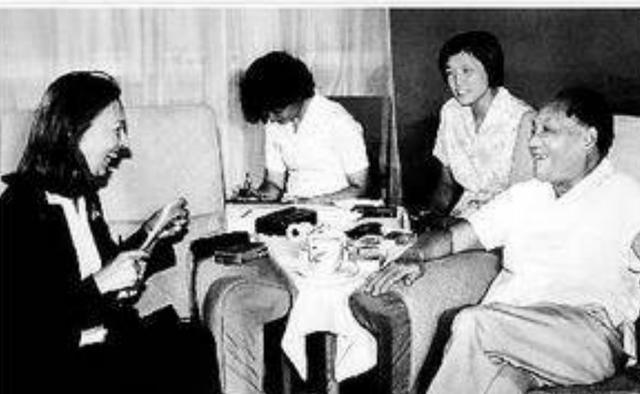

1980年8月21日,法拉奇借由时任意大利总统的佩尔蒂尼即将访华的机会,借用父亲的关系,请总统亲自致电推荐她进行独家采访,最终实现了自己采访邓小平的心愿。

法拉奇采访邓小平时合影

为了这次采访,法拉奇专门研究了中华人民共和国成立后的各种历史资料。

认真研究了近期发生在这片神奇东方大地上的各种事件,力求能够取得自己满意的采访结果。

当天上午10点,法拉奇严阵以待,步入了那扇期待已久的大门,见到了自己一直想要采访的邓小平。

而中国记者也趁着专访开始前的时间,留下了二人最为珍贵的合影照。

法拉奇坐在邓小平的对面,迅速地将自己的录音机打开,并没有一开始就进入“攻击”状态,而是微笑着提前祝福邓小平生日快乐。

法拉奇

随后两人开启了这场长达2个多小时的专访。

“以前的中国大街小巷,随处可见毛主席的画像,但如今却几乎都取了下来,只剩下那么几幅,我想请问邓先生,天安门上的主席画像,以后还会继续悬挂吗?”

在一旁进行翻译的施燕华倒吸了一口凉气,法拉奇果然不愧她的盛名,提问十分犀利。

而一旁的邓小平却笑了笑,没有在意,坦然自若地回答到:“会永远保留下去。”

法拉奇定了定神,似乎没有想到邓小平会如此肯定地给出答案。

她身体再度微微向前倾,一副打算继续追问的表情。

知道她到底想要问什么,邓小平没有回避,直截了当地表明态度。

“在过去,毛主席的画像四处都挂,随处可见,并非件严肃的事,而且也无法体现出对于主席的敬重。”

“对于中国而言,毛主席是党和新中国的主要缔造者,是一位永远值得铭记的伟大领袖。”

面对法拉奇的不断挑刺,邓小平没有恼怒,一直保持着淡然的笑容,睿智而坦然地进行回答,将对方的问题一一拨了回去。

二人你来我往多个回合,不知不觉竟已超过了原定的采访时间。

“这肚子已经要闹革命喽,先吃饭,我们后边再找时间聊聊吧。”

这还是头一次,有政治家主动约自己进行第二次采访,本就发愁问题没问完的法拉奇顿时兴奋不已。

她克制住自己的情绪从沙发上站了起来,连忙应声回道:“好,先吃饭。”

邓公答复折服记者

8月23日上午,法拉奇再度见到了邓小平,二人这次没有再客套,而是直接进入了犀利的问答环节。

法拉奇的进攻性十分强,一连抛出多个敏感尖锐的问题,一再追问邓小平。

但显然,她曾经无往不胜的连环套模式,都已然失效了。

邓小平一直面带微笑,不紧不慢地按照自己的节奏进行着回复。

丝毫没有被对方的咄咄逼人影响,也没有因此而产生任何愤怒的情绪。

“邓先生您确定今后的事情会更顺利吗?”

“您如何评价自己?”

为了能够影响到邓小平,法拉奇甚至十分无礼地多次打断邓小平的回答。

可是对方却始终没有掉入她所设的陷阱,甚至坦率地让法拉奇无比佩服。

两天,整整4个多小时的采访,终于结束了。

法拉奇

邓小平亲切地与法拉奇握手,笑着问她:

“不知道,我的表现是否合格了呢?”

“您的回答真的太精彩了!”

从采访结束后,法拉奇就一直处在极为兴奋的状态。

她迫不及待地整理起自己的采访稿,想要第一时间将自己与这位睿智的中国领导人的谈话发布出去。

“邓先生真的很坦诚。”

“除了我的父亲,还从没有人如此容忍我的问话。”

“他是个十分伟大的人。”

对于法拉奇而言,这次的采访是她职业生涯中,最为成功的一次。

在整个采访过程中,邓小平一直保持着极高的回复水准,同时也毫不回避任何尖锐问题。

和他的交谈让法拉奇十分愉悦,甚至多次向施燕华表示自己很喜欢他。

很快,这篇真实而充满非凡智慧的专访稿,在《华盛顿邮报》上发表了。

头版连载的报道一经问世就引起了轰动,各国领导与媒体纷纷叹服于邓小平的出色回答。

毕竟,能在法拉奇刁钻的采访中稳住可不是一件容易的事,更别提让这位“毒舌”记者折服了。

同时,这篇报道也按照与法拉奇的约定,如实地刊登在了国内报刊上。

一时间也在国人中引起了极大的反响,无数群众都对邓小平的回复十分认可。

“她是位十分杰出的意大利女性,一位了不起的记者。”

在与意大利总统会晤时,邓小平也毫不吝啬对于法拉奇的赞赏。

尽管曾经接受过西方媒体的采访,可从没有一次让邓小平有这种意犹未尽的感觉。

在他看来,当初出国访问时的记者招待会,就宛如白水一样,让人提不起劲。

这大概也只有邓小平在与法拉奇交锋后,还能如此赞赏与回味了。

要知道其他的政治家们,可是都不想与她打交道的。

可以说,这次的采访,是邓小平确立核心领导地位后,面对世界再次发出的中国新讯号。

这也让世界各国都对处于改革下的中国,有了新的认知与解读。

这是一次成功的采访,也是新中国又一次成功的亮相。

邓小平面对采访时的从容与胸襟,给世界各国的政治家们,做出了最佳的示范。

而这一切,也只有通过被誉为“国际政治采访之母”的法拉奇的笔尖,才能更好地展现出来。

曾经睿智的一位位中国领袖都离开了,可是他们的英魂却仍然注视着这片故土,那是他们为之奋斗一生的地方。

在如今的大街小巷中,我们已经很难再看到随处可见的毛主席画像。

只有那巍峨的城楼上,伟人的音容笑貌依然如故。

可这却丝毫不能影响我们对这位革命领袖的敬仰之情,更不会忘记这位带领苦难中国走向新生的伟人。

有些思念是永远萦绕于心的,纵使不宣之于口,也能令人感受得到。

毛主席的巨幅画像,高悬于首都标志性建筑前,已经是国人精神的寄托与革命精神的传递。

透过主席像上的亲切面容,我们似乎能感受到先辈们对于未来中国的关切与憧憬,看到那繁荣富强的明日中国之盛景。

每当热闹的国庆节来临,那些寄托美好祝愿的红色灯笼,仍旧会被高高挂起,喜庆的音乐也会再度奏响。

那热烈的大红色也会在这样特殊的日子里,再一次席卷整个中国。

而当那一排排军容飒爽的人民军队走过天安门广场时,人民心中的思念之情也越发高涨。

无数国人祈愿先辈们能看到如今之华夏,让身为后辈的我们,能在先人们赞许的笑容中,发自内心地呐喊:这盛世,如您所愿!